АМПИР

|

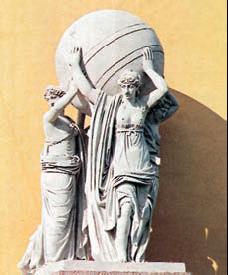

Notice: Undefined variable: content in /home/area7ru/area7.ru/docs/material.php on line 128 (от франц. empire – империя), стиль в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве первой трети 19 в., завершивший развитие классицизма. Ампир с его стремлением к величию и грандиозности, героике и торжественности наиболее ярко выразил себя в основном в архитектуре и скульптуре. Массивные, подчёркнуто строгие архитектурные формы, военные мотивы в декоре, опора на художественное наследие Древнего Рима и Древнего Египта служили воплощению идей государственного могущества и воинской силы.  Ж. Л. Давид. «Портрет мадам Рекамье». 1800 г. Лувр. Париж Возник во Франции во время правления Наполеона I (1804—15), позднее получил распространение в Европе и России. Французские мастера ампира вдохновлялись идеей сопоставления Наполеона с римским императором Августом, могущества Франции – с имперским величием Древнего Рима (отсюда название «ампир» – «стиль империи»). Военный триумф наполеоновской армии находил выражение в сооружении триумфальных арок и мемориальных колонн. Ведущими мастерами ампира во Франции были: в архитектуре Ш. Персье и П. Ф. Фонтен, до падения Наполеона работавшие совместно (дворцовые интерьеры Лувра и Тюильри; загородные императорские резиденции в Версале, Мальмезоне, Компьене, Сен-Клу; Арка Карусель, 1806—11); Ж. Ф. Шальгрен (Арка Звезды на Елисейских полях; Вандомская колонна, увенчанная статуей Наполеона, 1806—10); в живописи Ж. Л. Давид и Ж. О. Д. Энгр. Скульптура ампира представлена именами итальянца А. Кановы и датчанина Б. Торвальдсена. Мастера прикладного искусства обращаются к формам и декоративным мотивам египетской и римской утвари (Ж. и Ф. О. Жакоб, П. Ф. Томир). В употребление входят кушетки с высоким изголовьем (рекамье), названные именем хозяйки блестящего светского салона, складные стулья, напольные зеркала (псише).  К. И. Росси. Ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 1819—29 гг. В отличие от Франции, где стиль воплотился в основном в украшении дворцовых интерьеров и декоративно-прикладном искусстве, в России на первый план вышли градостроительные задачи, которые решались с небывалым размахом и масштабностью; возводились прежде всего общественные здания. Грандиозные ансамбли, созданные в Санкт-Петербурге А. Н. Воронихиным (площадь Казанского собора, 1801—11), А. Д. Захаровым (Адмиралтейство, 1806—23), Ж. Тома де Томоном (стрелка Васильевского острова со зданием Биржи и ростральными колоннами на набережной, 1804—10); К. И. Росси (Михайловский дворец, 1819—25; Александринский театр, 1829—32; ансамбль Дворцовой площади, 1819—29), одухотворены патриотическим пафосом, охватившим русское общество после победы в Отечественной войне 1812 г. Для них характерны незыблемая мощь и величие, предельный лаконизм и строгость, тяжеловесная торжественность форм. Архитектурный ансамбль центральной части Санкт-Петербурга, окончательно сложившийся в эпоху ампира, включён в список Памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Ж. Тома де Томон. Ансамбль стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. 1804—10 гг. Перед московскими архитекторами стояла задача восстановления древней столицы после пожара. О. И. Бове принадлежат реконструкция Красной площади и создание ансамбля Театральной площади со зданием Большого театра (1821—24), отделка интерьеров Манежа на Моховой улице, возведённого по проекту инженера А. А. Бетанкура (1817). Московский ампир отличается большей камерностью; создаётся тип небольшого уютного особняка с мезонином, ставший отличительной чертой послепожарной Москвы (дом Хрущёвых-Селезнёвых, архитектор А. Г. Григорьев, 1814).  Ф. Ф. Щедрин

|

|

Простая ссылка на эту страницу:

Ссылка для размещения на форуме:

HTML-гиперссылка:

|

|